近世・近代の寳金剛寺

Hohkongohji-Temple in Recent and Modern Times

寺院法度と本末関係

江戸時代は幕府の方針で、すべての寺院は格付けされ本寺末寺の関係で支配されることになります。

東寺宝菩提院の直末の格式を持つ寳金剛寺は、幕府から本寺として位置づけられました。

この本末制度とはどのようなものだったのでしょうか。数多くの記録が寺に残されています。

幕府による本寺末寺の支配

江戸時代は幕府の方針として、寺院は本寺末寺の関係で支配された。幕府は各宗本寺の勢力を強化し、それを通じて末寺を中央に吸収した。末寺は殆んど絶対に本寺に服従しなければならなかった。つまり、末寺住職の任免、上人号等の執奏、異動の取締、訴訟願届の添状等すべて本寺の権力内にあった。

幕府は寛永九年(1632)九月から十年にかけて諸宗に命じて各寺院の末寺を書き上げて提出させた。いま『諸宗本末帳』として内閣文庫に所蔵されているが、その後も何回か末寺改めをしている。宝金剛寺は本寺として末寺三拾一ヶ寺を有した。従って本末関係の記録が数多く残されている。

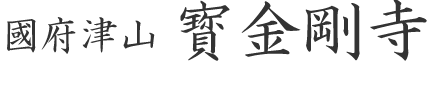

関東真言宗法度

当寺所蔵 関東真言宗法度

初めの三項目は学問の奨励、次の二項目は本寺末寺制度の確立であって、本寺の命に背いてはならない。また本寺の了解を得ないで末寺に居住してはならないことを法度として定めている。

寺院の法度は家康が駿府に居を定めて政をみるようになって次々と出され、慶長十三年(1608)にはじまり元和元年(1615)に完成した。

本寺末寺制度の確立

元禄十四年(1701)の「宝金剛寺末寺掟」がある。これは御公義の法度を堅く守るべき事という条々を末寺三拾一ケ寺に示し、末寺各寺院は後日のためと連署して黒印を押している。

一 御公義御法度之条々堅相守可被申事

一 従小田原被 仰出御法度ヶ条厳密相守之可被申事

一 於小田原 御役所番外ケ間敷儀無之様ニ諸事 急度可被相務之事

一 仏前神前掃除無油断可被致之 勿論在来仏事祭礼無懈怠可被相勤之事

一 面々行儀尋常均等相慎可被申事

一 衣体之事丁寧之時者七条之袈裟可被致着用之事 附新発意等者各別之事

一 割裁三衣雖為如法中古以来者惣而 本寺田舎共衲青甲為作法之間弥其道可被相意得事

右条々急度相守可被申者也

宝金剛寺

元禄十四辛己年七月 日

右之通何れも承知仕奉得其意候、為後日印判相加申候、三拾一ケ寺署名 印

これは御公儀の法度は堅く守ること。仏事・祭礼は怠らず勤めること、法要に着用する衣帯のこともこまかくとり決めている。一 従小田原被 仰出御法度ヶ条厳密相守之可被申事

一 於小田原 御役所番外ケ間敷儀無之様ニ諸事 急度可被相務之事

一 仏前神前掃除無油断可被致之 勿論在来仏事祭礼無懈怠可被相勤之事

一 面々行儀尋常均等相慎可被申事

一 衣体之事丁寧之時者七条之袈裟可被致着用之事 附新発意等者各別之事

一 割裁三衣雖為如法中古以来者惣而 本寺田舎共衲青甲為作法之間弥其道可被相意得事

右条々急度相守可被申者也

宝金剛寺

元禄十四辛己年七月 日

右之通何れも承知仕奉得其意候、為後日印判相加申候、三拾一ケ寺署名 印

内閣文庫所蔵の寛永十年「関東真言宗古義本末帳」には、宝金剛寺末寺三拾一ケ寺(ここでは三拾ケ寺)が記されているが、幕府は延享二年(1745)・天明七年(1787)・寛政三年(1791)など何回も本末帳を提出させている。

末寺三拾一ケ寺

寳金剛寺は現在の小田原市、平塚市、南足柄市にわたる末寺31ケ寺を束ね、真言宗の法談所として僧侶の教育・育成を行うなど、この地域における中心的な役割を果たす寺院となります。そしてこの本末の関係は昭和まで続きました。

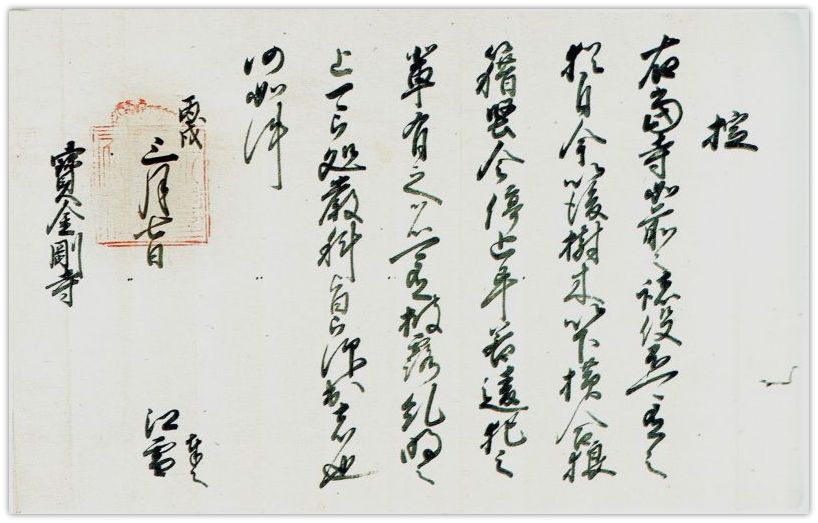

ここでは寺に残る延享二年の本末寺改めを記しておこう。冊子で「本末帳」とあり、第一頁は本寺、宝金剛寺のこと。

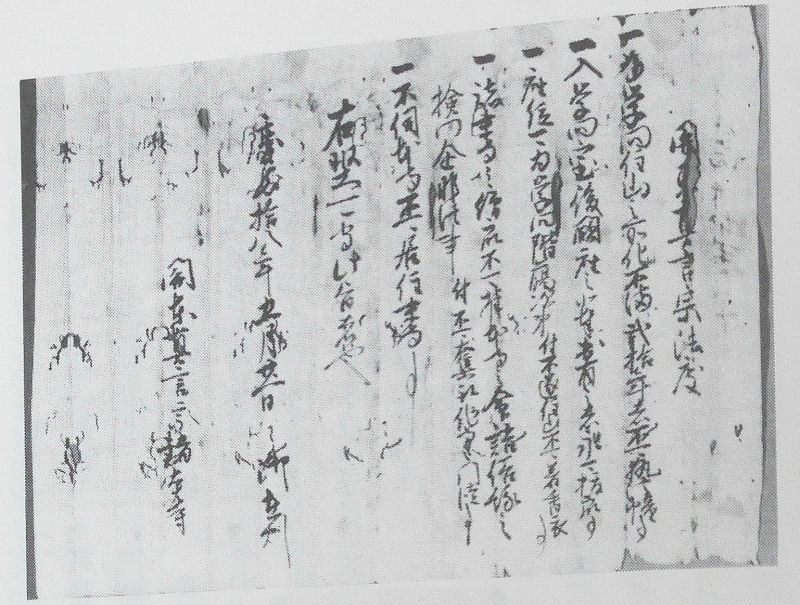

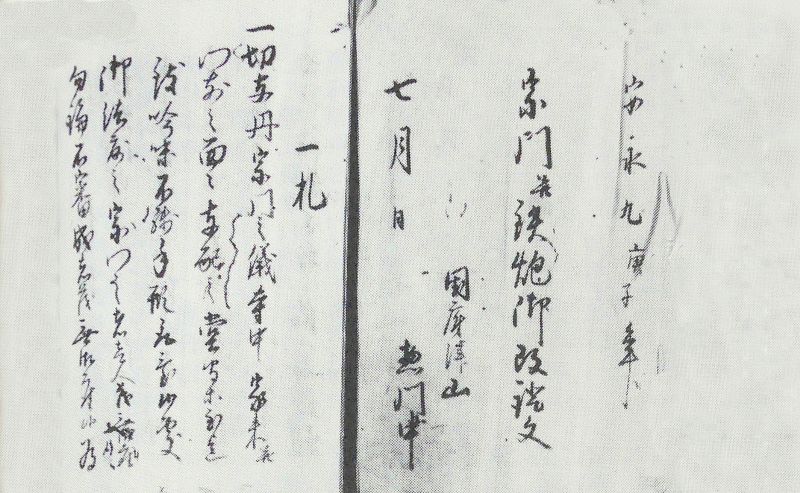

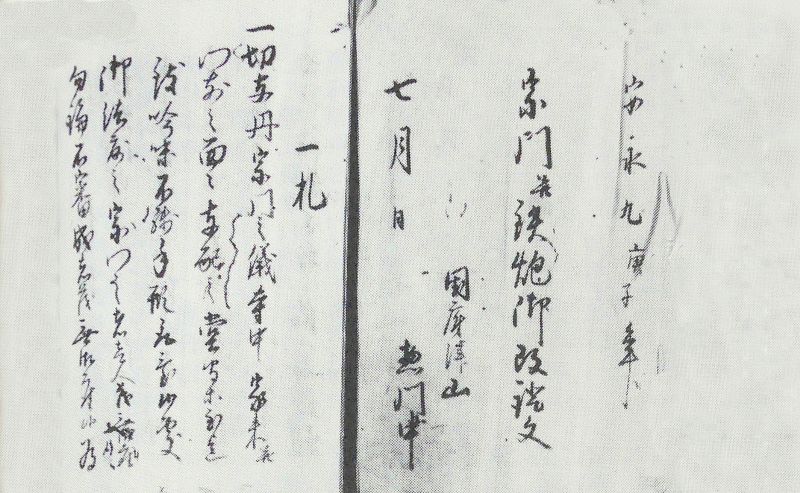

宗門并鉄炮御改証文

三拾一ヶ寺の末寺は寛永八年の江戸時代の初期からいまの小田原市を中心に、東は平塚市、西は南足柄市にわたっていた。本末の関係は昭和までつづいた。また本寺を中心に法談が行われた。

法談については慶長十四年(1609)「関東真言宗古義諸寺家中法談之事」、享保九年(1724)三月廿一日「定(法談役所化二付)」、天保十五辰年(一八四四)三月廿一日「法談役出勤控」など、これに関しての寺蔵の文書も多い。

また、明和四年(1767)七月、安永九年七月の両度にわたる「宗門并鉄炮御改証文」、寛政八年(1796)三月の「宗門改帳」などがある。「宗門并鉄炮御改証文」は全末寺から本寺の宝金剛寺に差し出されている。「御法度の宗門の者は一人も御座無く、寺関係の者で鉄炮所持の者は勿論預かっている者もいない」という証文である。

相州足柄下郡国府津村 国府津山宝金剛寺 法談所

御朱印寺中不入 寺領弐拾弐石

事相本寺 京都東寺宝菩提院

教相本寺 高野山

末寺 三十一ケ寺

(寺名略)

右之通、此度御改付吟味仕候所相違無御座候、以上

延享二丑己年十二月

宝金剛寺 印

江戸芝二本榎御触頭

両御在番所

御朱印寺中不入 寺領弐拾弐石

事相本寺 京都東寺宝菩提院

教相本寺 高野山

末寺 三十一ケ寺

(寺名略)

右之通、此度御改付吟味仕候所相違無御座候、以上

延享二丑己年十二月

宝金剛寺 印

江戸芝二本榎御触頭

両御在番所

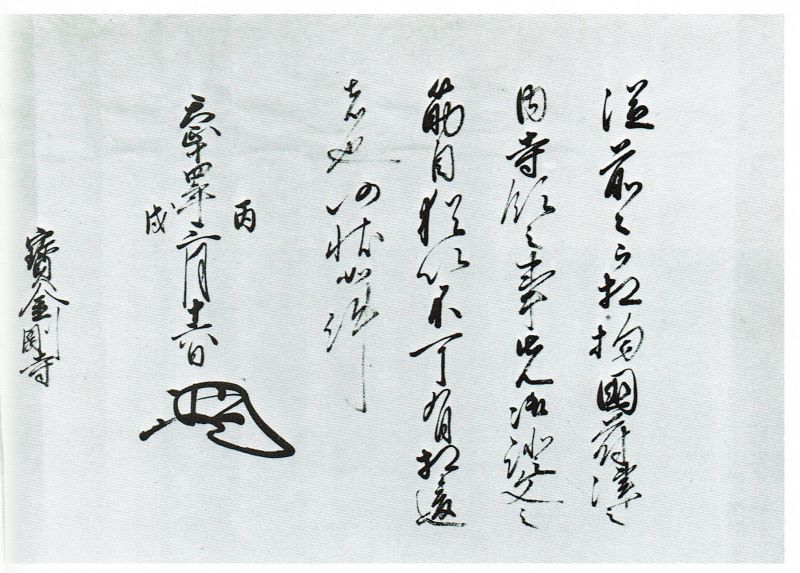

宗門并鉄炮御改証文

法談については慶長十四年(1609)「関東真言宗古義諸寺家中法談之事」、享保九年(1724)三月廿一日「定(法談役所化二付)」、天保十五辰年(一八四四)三月廿一日「法談役出勤控」など、これに関しての寺蔵の文書も多い。

また、明和四年(1767)七月、安永九年七月の両度にわたる「宗門并鉄炮御改証文」、寛政八年(1796)三月の「宗門改帳」などがある。「宗門并鉄炮御改証文」は全末寺から本寺の宝金剛寺に差し出されている。「御法度の宗門の者は一人も御座無く、寺関係の者で鉄炮所持の者は勿論預かっている者もいない」という証文である。

寺領と境内地

平重盛からの荘園寄附、北条氏からの寺領安堵、家康からの寄進、徳川の代々将軍からの朱印状と時代の領袖からの安堵の歴史が続き、江戸中期には一万九千坪の広大な寺領を有していました。

北条氏による寺領安堵

3月7日北条氏印判状(掟)市重要文化財

3月7日北条氏印判状(掟)市重要文化財

3月16日北条氏直判物 市重要文化財

3月16日北条氏直判物 市重要文化財三月七日のものは、「掟」として諸役免除、樹木安堵のことを定めた北条氏の印判状で、奉行人板部岡江雪から宝金剛寺へ北条氏の虎ノ朱印が押してある。

三月十三日、これは同じ板部岡江雪から寺領についての「副状」である。内容は、先年行われた検地にも三年前の御改めの帳面にも本途(年貢)については異議はなく、本増共に拾壱貫二百文の寺領と諸役を前々の如く安堵するというもの。

そして十六日、城主北条氏直が宝金剛寺の寺領安堵を承認した判物を寄こしている。

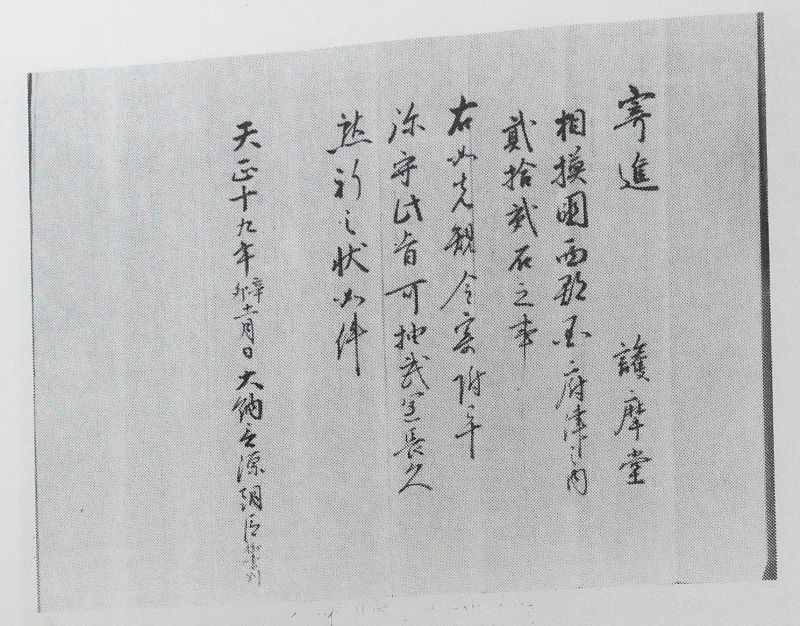

家康からの寄進

徳川家康寺領寄進状案

徳川家康寺領寄進状案「寄進護摩堂 相模国西部国府津之内弐拾弐石之事 右如先規令寄附畢 弥守比旨可抽武運長久 懇祈之状如件 天正十九年辛卯十一月 日 大納言源朝臣御書判」

そして二代秀忠から家茂まで代々将軍の朱印状を受けて寺領を安堵している。

江戸時代にはいままでの貫高制が石高制にと変った。徳川の代になり新しい支配者から寺領の安堵を受けることは、寺の経済・維持のためにも急務であったし、幕府も度々検地を行った。従って江戸時代には、寺の由緒書・寺領朱印地の書出し・田畑水帳等、何回も奉行所を通じて幕府に提出している。

寺地の変遷

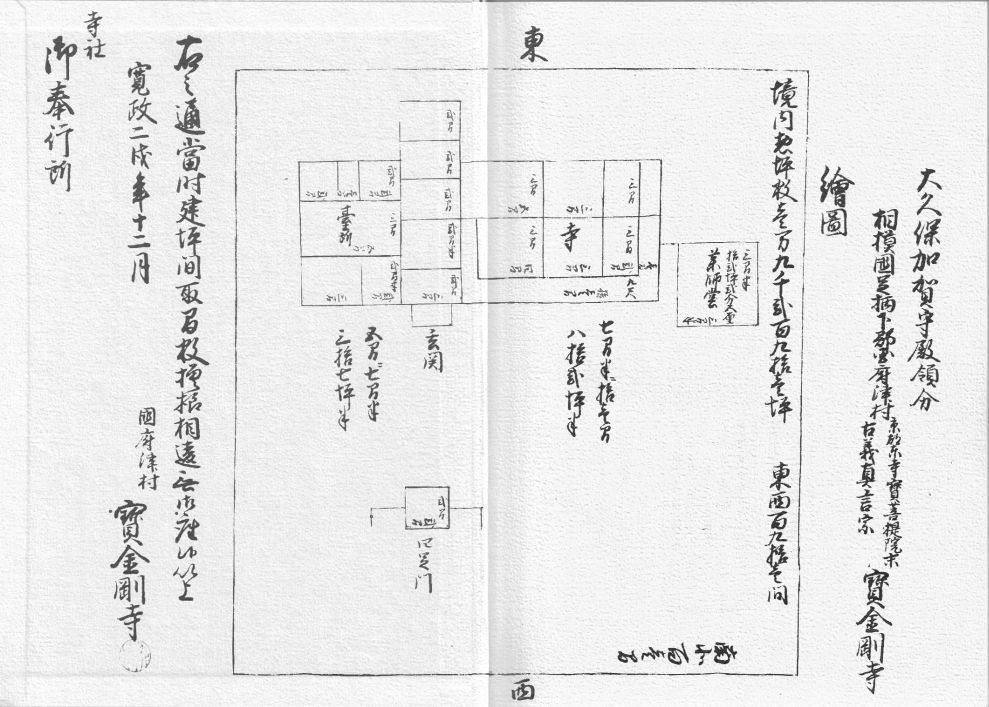

現在、寺に明治十三年の神奈川県印の地券が八十枚ほどある。明治初期の土地所有確認書で一筆毎に畝歩・地価・地租等が書かれている。寺領の名残りである。昭和になり戦後の農地改革で田畑約七町歩を解放した。さて境内寺地であるが、寛政二年(1790)に寺社奉行所へ出した覚がある。

大久保加賀守殿領分(以下抜粋)

御朱印高 弐拾弐石

境内 壱万九千弐百九拾壱坪

表門 四足門 弐間弐間

薬師堂 拾弐坪弐分五厘

寺 八拾弐坪

玄関 弐間三間 六坪

廊下 三間六間

台所 三拾七坪半

右間数之通 絵図別紙 差上候所相違無御座候 以上

寛政二戌年十二月 国府津村

宝金剛寺

寺社御奉行所

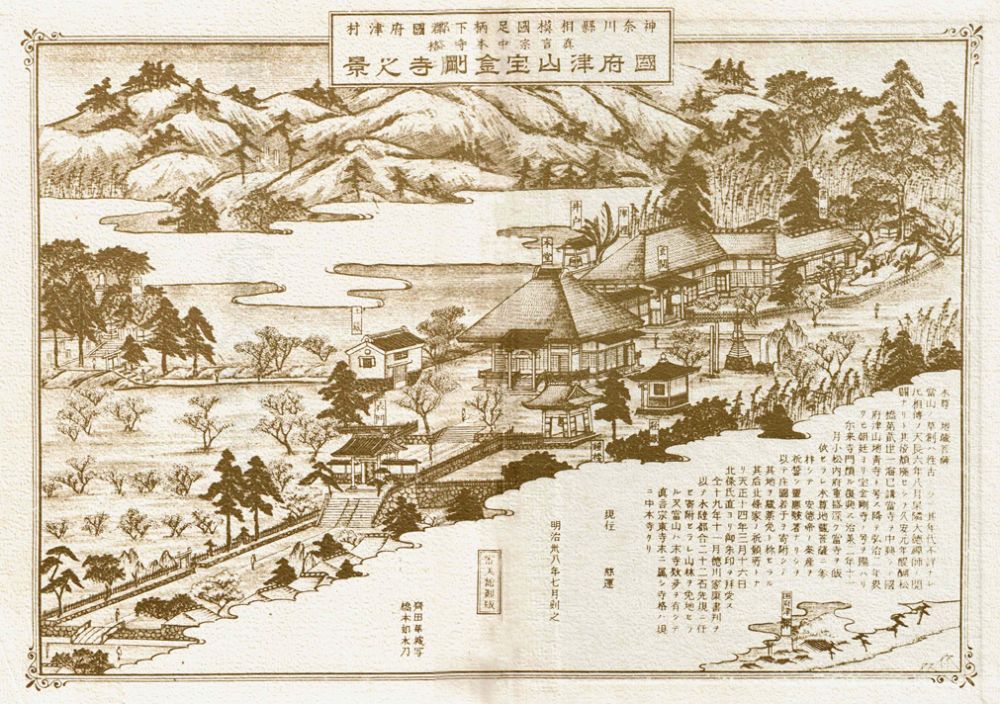

というもので、この本の裏見返しに使った絵図がそのとき差出した図(下図)である。寛文三年の鋳鐘をかけた鐘楼があったが、この図には入っていない。御朱印高 弐拾弐石

境内 壱万九千弐百九拾壱坪

表門 四足門 弐間弐間

薬師堂 拾弐坪弐分五厘

寺 八拾弐坪

玄関 弐間三間 六坪

廊下 三間六間

台所 三拾七坪半

右間数之通 絵図別紙 差上候所相違無御座候 以上

寛政二戌年十二月 国府津村

宝金剛寺

寺社御奉行所

寛政二年(1790)の間取り絵図

古絵図はいくつかあるが、天保四年(1833)の絵図では薬師堂が西に移り、寛政二年図で壱万九千弐百余坪あった境内が江戸末期には三千坪になっている。大体現在の広さである。

寛政十二年(1800)に再建の庫裡

現在の庫裡は寛政十二年(1800)の再建。棟札で確認された。昭和三十四年、当代に改修。本堂と同様、柱・梁等などは、天明・寛政時のものである。

歴代住職

歴代住職の中には、関東真言宗の拠点であった大山寺(阿夫利神社)の再興を果たした有力な僧侶や、箱根山金剛王院(箱根神社)別当の僧侶などが名を連ね、寳金剛寺は中核寺院、法談所としての格式を誇りました。

さて、歴代住職のことであるが、代々の住職の位牌の中に、世代順に住職の名を記した大きな位牌が二つある。

一つは、梵字の下、中央に「當寺前住大和尚位」とあり、左右に住職の名が記されている。横三十センチ、縦八十センチ、厚さ三センチ余、黒塗りで、梵字と位牌の回りは金で縁どりされている。

歴代住職の墓

古くて薄れたところもあるが、文字は彫ってあるので、よく読める。裏に「寛文十一壬子天 聖政建立之」とある。寛文十二年は1672年。聖政のあと、聖雄一代だけが彫り加えられている。

もう一つの位牌は、横二十センチ、縦七十センチ、厚さ一センチ余の板の位牌で、台にさし込んである。大分黒くなっているが、墨書した文字は読める。代々の住職名は、右から左へ、四列に記されている。いつ建立かは記されていないが、寛文ののちに造られたもので、さきの位牌の聖雄のあと、五代あとの覺辨まで書かれている。

歴代住職については、これらの位牌のほか、古い過去帳、遣状がある。歴代住職は次のようである。

開山杲隣・中興一海のあと第一世秀源が霊夢により薬師如来を仏閣に安置、第五世高傳が薬師堂を再建、仏舎利一粒を不動明王胎内に奉納して鎮国利人を祈ったことはすでに述べた。

代々の住職はそれぞれ寺の記録、歴史の上に出て来るが、ここでは第十世實雄のことを記す。

一つは、梵字の下、中央に「當寺前住大和尚位」とあり、左右に住職の名が記されている。横三十センチ、縦八十センチ、厚さ三センチ余、黒塗りで、梵字と位牌の回りは金で縁どりされている。

歴代住職の墓

もう一つの位牌は、横二十センチ、縦七十センチ、厚さ一センチ余の板の位牌で、台にさし込んである。大分黒くなっているが、墨書した文字は読める。代々の住職名は、右から左へ、四列に記されている。いつ建立かは記されていないが、寛文ののちに造られたもので、さきの位牌の聖雄のあと、五代あとの覺辨まで書かれている。

歴代住職については、これらの位牌のほか、古い過去帳、遣状がある。歴代住職は次のようである。

開山杲隣大徳ー中興一海已講ー一世秀源ー二世源海ー三世秀海ー四世高範ー五世高傳ー六世恵傳ー七世榮傳ー八世恵覺ー九世恵雄ー十世實雄ー十一世秀政ー十二世來雄ー十三世快長ー十四世聖政ー十五世聖雄ー十六世快實ー十七世快?ー十八世快尊ー十九世覺雄ー二十世覺辨ー二十一世玉辨ー二十二世昶辨ー二十三世頼辨ー二十四世義辨ー二十五世良辨ー二十六世實辨ー二十七世實乗ー二十八世慶辨ー二十九世叔辨ー三十世慶辨ー三十一世諦辨ー三十二世慈運ー三十三世辨應ー三十四世海徴ー三十五世諦辨ー三十六世諦雅

明治以後再住がある。示寂の年月日ははぶいた。中興開山以後の世代である。開山杲隣・中興一海のあと第一世秀源が霊夢により薬師如来を仏閣に安置、第五世高傳が薬師堂を再建、仏舎利一粒を不動明王胎内に奉納して鎮国利人を祈ったことはすでに述べた。

代々の住職はそれぞれ寺の記録、歴史の上に出て来るが、ここでは第十世實雄のことを記す。

相州大山寺の中興開山

古い過去帳には「法印實雄 元和四戊午二月二日 当寺住 八大坊開山」とある。遷化した元和四年は1618年、当寺住職で相州大山八大坊の開山と記す。寺の縁起には、

實雄法印 東照宮御代奉豫 渥遇蒙公命兼任同州大山寺寺務昇進碩学著用色衣、彼山改妻帯坊跡為清僧寺院

實雄法印は家康の時代に家康の厚遇を受け、その命によって大山寺の住職も兼任、妻帯の山を改めて戒律のきびしい山に立て直したと。「日本仏教史八巻」(辻善之助著)には、

同日また関東真言宗及び大山寺に法度を下した。大山寺は関東真言宗にあって最も勢力あり。夙く慶長十年に、家康はその破戒僧を放ち、實雄を以て学頭とし、堂宇を再興し、十三年十月四日には、その学領を与へ、十五年七月十七日またその寺領を加増した。

また『神奈川県の歴史』(神奈川県発行)には、古くからの大山信仰の由来を述べ、

こうした大山信仰の状況に対し、慶長十年(1605)徳川家康は不学不律の僧を下山させ、高野山の学僧實雄を大山寺別当八大坊の住持に任じ、大山寺の組織づくりをさせた。

とある。高野山で学び、大山寺の中興開山になり、宝金剛寺の住職にもなっていることが分る。實雄は元亀三年(1572)師の第九世恵雄から宝金剛寺道場において両部の印可を受け、慶長十一年に遺状を受けている。

箱根山金剛王院別当に就任

また實雄後の住職について、第十一世秀政法印以来、上意によって箱根山金剛王院別当となることが縁起に記されているが、金剛王院はさきの大山とともに関東古義真言宗の拠点となっていた。

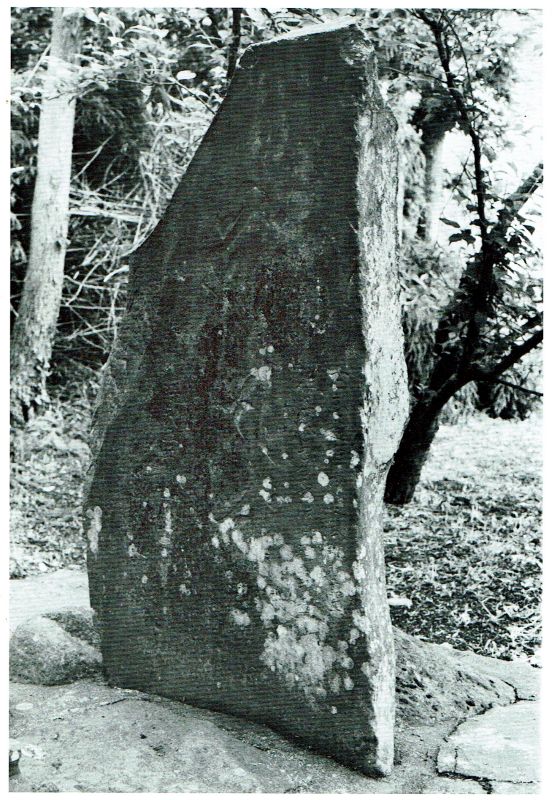

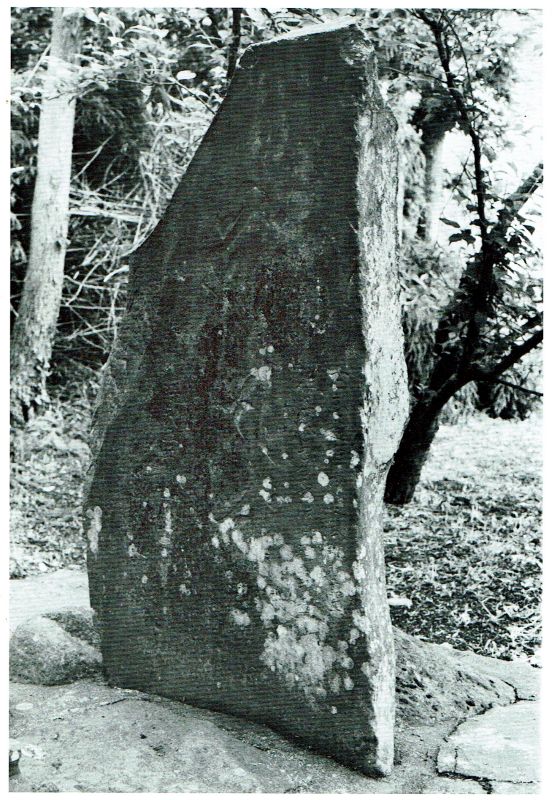

裏山旧墓地に立つ建武古碑

(平成20年に境内墓地の一角に移設)

前項「寺院法度と本末関係」で、寛永九年から十年にかけて、末寺を書き上げて幕府に提出させた「諸宗本末帳」のことを記したが、内閣文庫に残るそのうちの「関東眞言宗古義本末帳」を見ると、相模・伊豆・武蔵・駿河・東上州・西上州・下野各国から提出された本末寺調べ書上げの最後に、「寛永十癸酉二月 日」として、責任者六ヶ寺の寺院名と住職名が記されている。

伊豆山・般若院、箱根山・金剛王院などとともに「国府津・寳金剛寺 秀政」の名が記されている。秀政は第十一世、広く宗内で重きをなしていたことが分る。歿年は慶安元戊子年十月十三日(1648)である。

裏山旧墓地に立つ建武古碑

(平成20年に境内墓地の一角に移設)

またこれは住職の墓ではないが、裏山中腹の旧墓地には「建武五年戊?三月廿四日 沙弥法明建立」(1338延元三年)の阿弥陀三尊の種子を梵字で彫った板碑がある。「建武古碑」と呼んでいる。

また境内の無縁塔には應永十五戊子十一月十一日銘(1408)の宝篋印塔がある。

明治38年の古絵図。関東大震災で崩れ去った土蔵、経堂等も描かれている。

【出典】第36世住職 神谷諦雅著「國府津山 寳金剛寺」